曾经的伟大经典,为何越看越糟心?

在影迷心中,经典电影往往有着毋庸置疑的权威性,它代表了电影艺术在各个方面的最高水准。关乎电影在艺术领域里声名在外的尊严。

但是,在后现代文化政治的影响下,一波对经典电影祛魅的浪潮开始蔓延开来。

一些经典电影,如若我们用现代进步主义的眼光对其进行解构式评析,会发现它由于受困于时代环境,难以避免地在某些方面显得保守,甚至充满偏见。

《傅满洲的面具》

早在上世纪70年代,文学界就率先开启了一股“去经典化”浪潮。一些学者把焦点对准“白人男性作家的作品被列为经典的历史原因”,提出了经典的文学作品中意识形态的操纵。

前两年,西方电影界也开始了对那些被捧上神坛的影片进行“政治和道德”的清算。

反响最大的一则事件是,华纳HBO MAX考虑到《乱世佳人》中有美化奴隶制的现象,宣布暂时下架该影片。由此,引发了一场对于“该不该用今天的眼光去审视经典”的讨论。

由此勾连出一系列的问题:用今天的眼光去审视过去的电影,是不是盲从立场的“政治正确”?对经典的重估,是图一时的爽快还是真的对当下的电影发展有实际意义?

《与鲨同行》

从电影诞生一百多年以来,人类根深蒂固的结构性暴力和歧视正好反映在其中。因而,用当下更加进步和多元的目光重新审视历史刻痕中的“经典”,能够让我们用理性的态度正视曾经的“错误”。

正如学者朱国华指出,把“什么是经典”的问题转移为“谁的经典”的问题。从文化政治的角度,对“经典”作出当代的判断。

如果用今天的眼光重看“经典”

长久以来,银幕里的一切具有掠夺性。

早在一百多年前,D·W·格里菲斯的《一个国家的诞生》在电影手法上开天辟地,但埋下了好莱坞类型电影对黑色人种丑化的“祸根”。

《乱世佳人》则是其中的典型。

在《乱世佳人》里,由海蒂·麦克丹尼尔饰演的“妈咪”与白人家庭之间存在着动人的温情。但这种温情不过是白人基于自身的立场,把黑人女佣塑造为没有欲望、没有家庭,并对白人没有威胁的“忠仆”形象。

在此过程中,奴隶制被高度浪漫化,黑人不热衷于自我解放,反而享受奴隶身份。

《乱世佳人》

随着黑人平权运动的发展,好莱坞主流电影里的黑人角色逐渐变得富有智慧和主体性。但不可忽视的是,他们常常作为辅助性的角色陪伴在白人男性身边。

比如《肖申克的救赎》《七宗罪》里,摩根·弗里曼饰演的角色总是陪伴在白人男性左右,作为“搭档”存在。他作为完美的陪衬,无法抢占白人男性的性魅力。

所以,尽管这类角色具有真知灼见,但在长此以往中,却又变成了另一种定型化的黑人形象。

《七宗罪》

《阿甘正传》是一部用小人物的个人英雄主义重构美国神话叙事的电影。为了调和种族冲突,电影让不懂“歧视”的傻子阿甘缓和了白人和黑人之间的矛盾。

在越南战争时期,阿甘与巴布之间成为了患难与共的好友,在巴布一遍又一遍对阿甘说着“我们是一家人”的话语中,曾经种族隔离的铁墙仿佛猝然倒地。

但无法忽略的是,这个敦厚、友好的黑人形象何尝不是新的一种刻板印象?对种族矛盾单向面的和解姿态,是否代表了也对过去那段丑陋的历史宣告了和解?

《阿甘正传》

除了在黑人问题上偷换概念的叙事手法,《阿甘正传》在呈现越南战争时,同样也相当可鄙地改写了历史记忆。

整部电影中,对越南战争最大力度的书写除了总是下雨的天气就是巴布反复絮叨的“捕虾心得”。我们看不到美国人所做的任何凶残的行为,而被美国所侵略的越南,更是变成了一座毫无实感的“空心”之地。

事实上,即使贵为“经典电影”,《阿甘正传》试图在银幕上重现的美国梦,只是美国白人男性的个人英雄主义梦,它不是黑人的梦,不是亚裔的梦,也不是女人的梦。

《阿甘正传》

其实,不仅在《阿甘正传》里,堕落、自毁的詹妮需要通过阿甘才能获得理想家园。很多经典电影里的女性只能作为男性主体的客体存在,在男权社会的内在逻辑里扮演着附庸性角色。

在《乱世佳人》上映的年代,观众为斯嘉丽这个果敢、坚韧、拥有独立意识的女性而惊叹。

但是现在再回头看,会发现“斯嘉丽从来不是那个扮演破坏男权规则的女性,也不是充满了女权主义理念的行动者,她只是在‘活下去’这个最基本的层面上完成自己生活的女人。”(周志强语)

费雯·丽饰演的斯嘉丽

因此,30年代虽然正值美国女权运动崛起,但《乱世佳人》绝不是一部具有女性意识的影片。相反,它将女性的果敢、自由选择内嵌在男权的内在肌理中,制造了“女性意识觉醒”的假象。

这种借由女性的勇敢、聪慧特质塑造“迷人”女性形象为男性观众谋取“私利”的伎俩,贯穿了整个电影史。

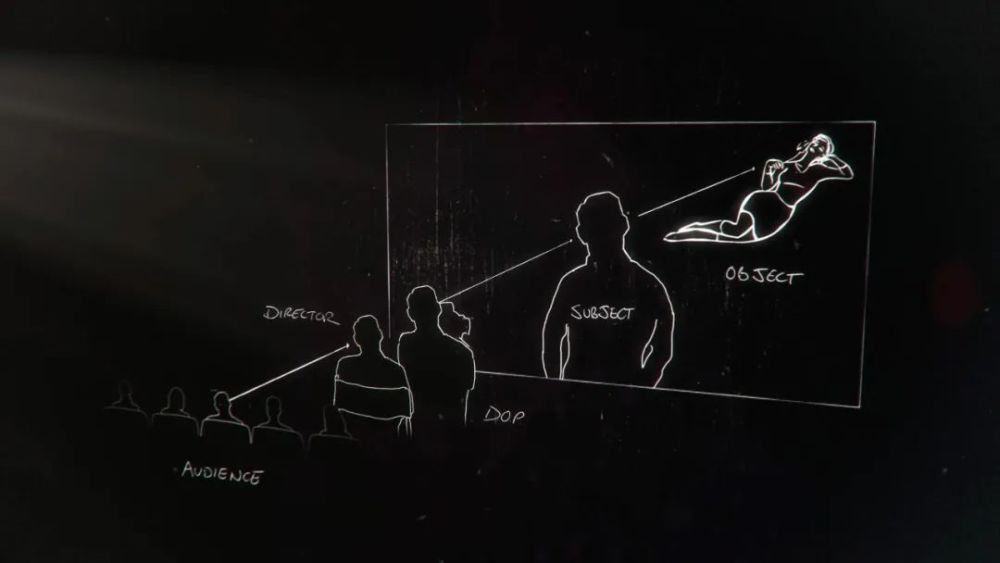

在纪录片《洗脑影像:性、镜头和权力》里,导演尼娜·门克斯通过分析镜头语言,揭示了一些经典电影如何通过拍摄手法上的“巧思”奠定角色的叙事地位。

《洗脑影像:性、镜头和权力》

比如,在性爱场景中,镜头通常平移拍摄一具女性躯体,并时常是慢动作。

而男性的慢动作则多为动作戏和军旅戏。这两类的区别是,前者为了性化,后者为了强调力量和肌肉。

这种镜头设计暗含着强烈的凝视色彩,在潜移默化中,固化了人们对性别的认知。

《暗夜心声》

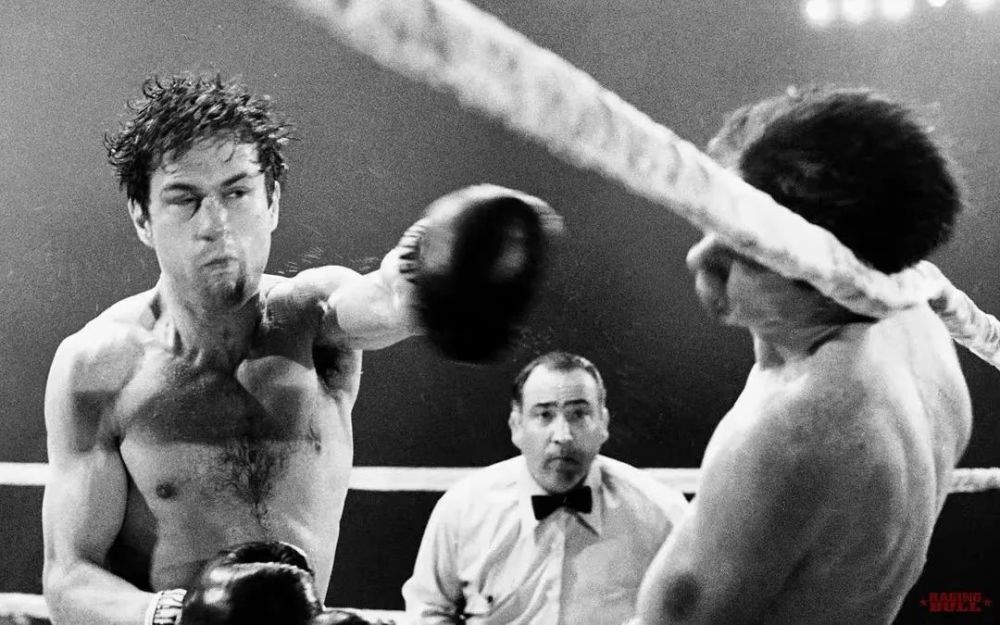

《愤怒的公牛》

奥逊·威尔斯的另一部传世之作《公民凯恩》,虽然其中的多重叙事视角和别具一格的视听风格让这部电影常年被《视与听》杂志选为“影史最佳”,但全片“膨胀的男性野心”不仅把女性存在逼至角落,也把“非伟大”的男性逼至角落。

在中国,左翼电影运动时期(1933~1935)涌现了一批女性形象超前的经典之作,例如《新女性》、《神女》等。

相较于以往的“旧时代的妇女”形象,这些女性是从家庭里出走的“娜拉”,她们寻求解放、思想先进,甚至还有一些拥有自主的经济实力。

但是,在一个亟需调动电影的革命力量的创作环境中,女性具体的生存困境被替代为社会环境中受难者,性别叙事被“苦难叙事”所抹除。

《新女性》

事实上,除了种族和性别上的不平等待遇,经典电影在历史、文化方面的书写也存在着诸多局限性。

既然“经典”本来就是由美学、政治、历史等多种因素合力作用的结果,那么基于政治和历史等角度对其进行“解构”,则可以凸显,随着时代的发展,电影背后复杂的意识形态和文化权威等问题得到了进一步的讨论。

政治正确是否为对经典祛魅的标准?

在当代美国话语体系当中,“政治正确”(Political Correctness)是指在语言、 行为和社会政策层面保护或是避免冒犯少数群体而形成的一种评价标准。

而经过一个世纪的语义的变迁,该词在当下具有贬义色彩,常被用来讽刺追求思想和道德的正确理想时往往只是浮于表面的“伪善”。

但不可忽略的是,这套制约电影思想“倾向”的标准,对推动反歧视、平等主义的发展起到了正面作用。

《迷魂记》

在一个仍旧充满了歧视、不平等的时代,我们还远未到达可以抛弃一切“政治约规”单论艺术的高度。

保持对“政治正确”的敏感度,并以经典电影为典型样本,能够不断提醒我们在社会进步的过程中,那些被异化、被抹除的弱势群体。

同时,我们需要警惕,用“政治正确”的标准对电影作出二元划分,是否走向了另一种形式的霸权。虽然电影具有的公众属性让它难以剥离意识形态的制约,但作为一门艺术种类,它同样拥有罔顾道德拥抱自由表达的特权。

电影应该以“政治正确”为先,还是“表达自由”为先,原本就是一个因太难下论断而被悬置的问题。

正是基于讨论的空间过大,所以我们常常也自相矛盾。那些在HBO Max下架《乱世佳人》时大喊支持的人,或许与呵斥《水形物语》赢得奥斯卡是因为“充斥着性别、种族和阶级全方位讨好”的人是同一拨人。

《水形物语》

同样需要警惕的是,无论是HBO下架《乱世佳人》,还是奥斯卡评审出于某方面的“讨好”进行奖项评估都是公权力干预的结果。

可以说,这一行为本身就是非“政治正确”的。

因此,对待经典电影的态度,不能忽略当下“政治正确”的意义,也不能只揪住“政治标准”不放,只有合理地祛魅,祛魅本身才合理。

正如一位美国电影理论家对《一个国家的诞生》的评价那样:“从未有过一部影片在技巧的革命性与内容的反动性之间存在着如此触目惊心的矛盾”。

在政治维度上,《一个国家的诞生》颠倒是非、丑化黑人,将被永远钉在耻辱柱上;但在艺术的维度上,它对电影语言的开创性使用,让电影摆脱了“杂耍”的处境,改写了整个影史的发展。

《教父》

我们首先要明白,艺术作品本身一定会带有创作者作为“历史中的人”所存在的局限性。用当下的眼光审视过去的创作,几乎很难有影片达到思想和形式上的双重完美。

其次,在揭露经典电影里存在的恶意和偏见的同时,也要警惕“政治正确”的评价体系泛滥成灾。事实上,很多迎合“正确”的电影,往往在操作层面上流于表面,且时常矫枉过正。

祛魅之余,我们也应该看到文化经典在消费时代面临的处境——大众常常痴迷于“打破神像”、解构权威的爽感,用戏耍和拼贴等方式颠覆经典的文化秩序、美学秩序。这种祛魅逻辑符合年轻一代的狂欢心理,却鲜少有“启蒙价值”。

《新喜剧之王》

因而,在短视频泛滥的时代里,经典电影出现的可能性尚不明确,所以过去的“偶像”尤其珍贵。正是基于此,经典电影的修复工作持续不断,经典电影的“朝圣者”们络绎不绝。

在希腊神话里,人们赞美火神,说它“教导人类各种技能”。而在电影的维度里,经典电影则是那团可被盗猎的天火,供后来的电影以及电影人获得新的生机。

当然,“祛魅”依然是有必要的。只有对“经典”背后可能存在的意识形态的操纵抽丝剥茧,才能看清在祛除华美的名号之后,“经典”还剩下具有普遍性、独特性的内容。

而那,才是经典之所以成为经典的理由。